IPアドレスは「限りある資源」なので、効率的な運用管理が必要になります。そのためにサブネット分割やDHCPなどの考え方が必要になります。

サブネット分割

ユーザに割り当てられるアドレスクラスが3種類しかなく、いずれのアドレスクラスもユーザにとって「丁度良いアドレスクラス」ではありませんでした。そのため、「3種類の中では」大きすぎず、小さすぎないクラスBにユーザからのIPアドレスの割り当て要求が集中しました。クラスBの割り当てを受けたからといって、クラスBの接続可能最大数(65,534台)のホストが同時に接続することが稀なネットワークも存在し、IPアドレスが無駄に消費される結果となりました。

このように、従来のアドレス管理ではIPアドレスの枯渇問題を解決することができませんでした。そのため、「サブネット」という概念が誕生しました。

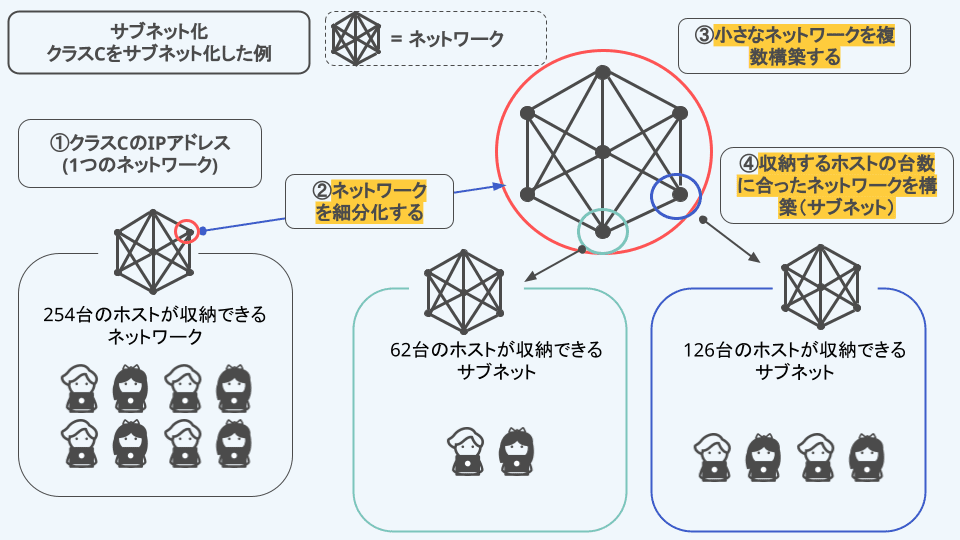

「サブネット」とは、ネットワーク内の分割されたネットワークのことを指し、ネットワークを分割することを「サブネット分割」(サブネット化)と呼びます。

この仕組みを実現するための技術が、サブネットマスクです。

サブネットマスクとは、IPアドレスを分割して、どこがネットワークアドレス部分で、どこが端末を表すホストアドレス部分かを識別するために使う数値です。サブネットマスクをIPアドレスと組み合わせることで、サブネット化を行います。

サブネットマスクの仕組み

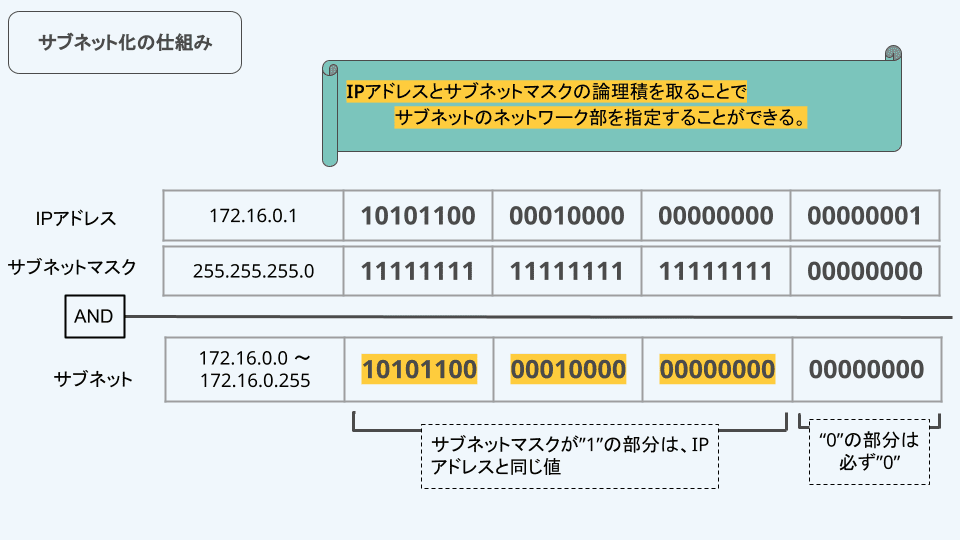

サブネットマスクは、一般的には「255.255.255.0」のような10進数とピリオドの組み合わせで表記します。このサブネットマスクを2進数で表記すると、「11111111.11111111.11111111.00000000」となります。これは、「1」の部分がネットワーク部で、「0」の部分がホスト部であることを示しています。また、サブネットマスクは左端から1つ以上の「1」が連続している必要があります。

該当のIPアドレスのネットワーク部を決めるためには、「IPアドレスとサブネットマスクの論理積(AND)」を取ります。

論理積の特性を利用し、サブネットのネットワーク部が決まる仕組みを以下の図にまとめました。

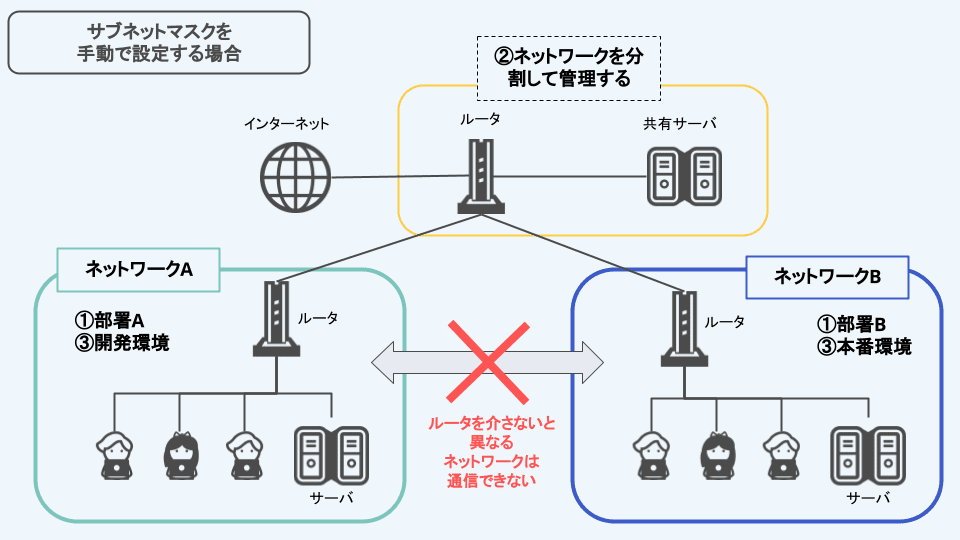

どのような場合に、ネットワークを分割する?

- ①企業内の部署間でデータの参照を制限する場合

- ②ホストやサーバの台数が多く、分割して管理する場合

- ③開発環境と本番環境を分けるなど、環境を切り離す場合

参考

CIDR(Classless Inter-Domain Routing)とは、IPアドレスを効率的に割り当てるための技術です。従来のアドレスクラスの制約を受けずに、ネットワークの規模に合わせて柔軟にIPアドレスを割り当てることができます。

CIDRの特徴は以下のとおりです。

1.クラスレス:従来のIPアドレスのクラスA、B、Cといった区分けにとらわれず、任意のビット数でネットワークを区切ることができます。

2.効率的なアドレス割り当て:無駄の少ないIPアドレスの割り当てが可能になり、アドレス空間の有効活用に繋がります。

3.ルーティング効率化:ルーティングテーブルのサイズを削減し、ルーターの負荷を軽減します。

4.CIDR表記:IPアドレスとネットワークプレフィックス(ネットワーク部のビット数)を組み合わせて表記します。例えば、192.168.1.0/24のように表します。

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) は、ネットワークに接続する機器にIPアドレスなどの設定情報を自動的に割り当てるプロトコルです。これにより、手動で設定する手間を省き、ネットワーク管理を効率化できます。

DHCPサーバにより、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイなどの設定情報を割り当てます。

デフォルトゲートウェイとは、他のネットワークと通信をするための窓口(出入り口)となるルータです。

プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレス

グローバルIPアドレス

インターネットに接続する際に割り当てられるIPアドレスをグローバルIPアドレス(パブリックIPアドレス)と呼びます。

グローバルIPアドレスはインターネットの世界でユニークである必要があるため、同じアドレスが違うユーザーに割り当てられないよう管理されています。

プライベートIPアドレス

特定のネットワーク(LAN)内で割り当てられるIPアドレスをプライベートIPアドレス(ローカルIPアドレス)と呼びます。

自宅や社内などの限定されたネットワーク内では、このプライベートIPアドレスが各デバイスに割り当てられ、相互に通信を行います。

社内ネットワークでは個人情報や機密情報のやり取りがあり、インターネット上に公開されてはいけません。プライベートIPアドレスが割り当てられている社内PCがインターネットに接続する際には、プライベートIPアドレスがグローバルIPアドレスへ変換されます。その変換作業はNATやIPマスカレード(NAPT)が担っています。

| 項目 | NAT | NAPT |

|---|---|---|

| IPアドレス変換 | 1対1 | 1対多(IPアドレスとポート番号) |

| ポート番号変換 | なし | あり |

| 使用例 | サーバーへのIPアドレス割り当て | 家庭用ルーター |

IPv6

IPv6とは、IPv4に次ぐインターネットプロトコルの規格です。Internet Protocol Version 6の略です。IPアドレスはインターネットに接続する端末すべてに必要ですが、IPv4では2の32乗、約43億しか数量がなく、近年の通信デバイスの増加によりもうすぐ枯渇してしまいます。そのため、IPv6が作られました。IPv6は2の128乗、約340澗(かん)個IPアドレスが用意できるようになります。1澗(かん)は1のあとにゼロが36個並ぶ数字で、340澗(かん)は、340兆を1兆倍したものをさらに1兆倍した数字です。

・IPsec(アイピーセック)が標準で使われるようになりセキュリティが改善する

・インターネットに繋がるすべての端末にIPアドレスがそれぞれ割り振られるようになり、端末間での直接のデータ送受信が容易になる

・端末ごとにIPアドレスの設定をする手間がなくなり、インターネットへの接続が簡単になる

・マルチキャストにより、映像などの大容量データの配信が便利になる。

IPv6のアドレス長は、32ビットのアドレス長を持つIPv4に比べて、 4倍となる128ビットになります。 そのため、IPv6アドレスの表記法には、これまでIPv4で使われていた、 8ビットごとに「.(ピリオド)」で区切った上で10進数で表記するという方法とは異なる、 新しい表記方法が採用されています。IPv6では以下の例のように、 16ビットごとに「:(コロン)」で区切った上で、16進数で表記することが、 RFC4291(*1)で定められています。

(IPv4の表記例) 192.0.2.0

(IPv6の表記例) 2001:0db8:1234:5678:90ab:cdef:0000:0000

ちなみに "0000"は,"0"とに省略します。

例) 2001:0db8:0000:0000:3456:0000:0000:0000

̄ ̄  ̄ ̄ ~~~~~~~~~~~~~~

↓

2001:0db8:0000:0000:3456::

~~

または

2001:0db8::3456:0000:0000:0000

̄

(上記の下線部2箇所ともを「::」で省略した、誤った表記例)

2001:0db8::3456::