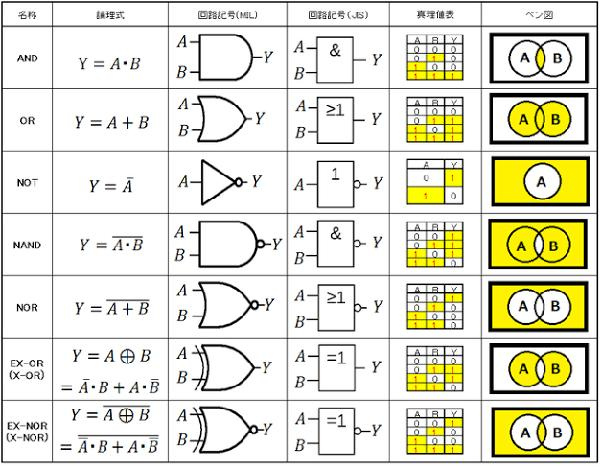

論理ゲートの種類

論理ゲートとは、とある値が入ったときに何かしら値が出力される表のこと。

知識的には数学Aの内容であるため、1年生では学ぶのに辛さを感じるかもしれない。

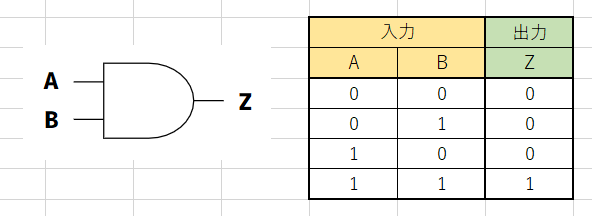

ANDゲート(論理式)

ANDゲートは入力値全てが「1」の時に「1」が出力される論理ゲート。

論理式 Y=A・Bとあるが、AとBの一致した部分がYであるという意味。

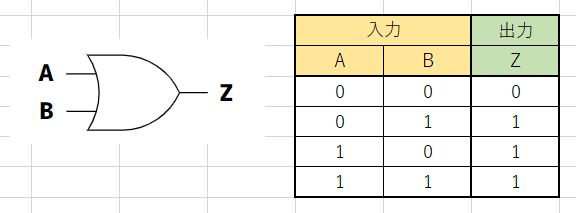

ORゲート(論理和)

ORゲートは入力値のどれか1つでも「1」が入力されていれば「1」が出力される論理ゲート。

論理式 Y=A+Bとあるが、AかBである部分がYであるという意味。

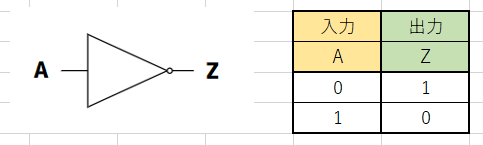

NOTゲート(否定)

NOTゲートは入力した値と逆の値が出力される。

「0」が入力されたときは「1」が、「1」が入力されたときは「0」が出力される。

_

論理式 Y=Aとあるが、AでないものがYであるという意味。

ここまでは名前だけで意味が即理解できるが、次からはしっかり言葉から意味を理解するべし。

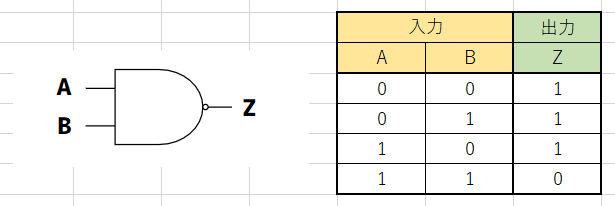

NANDゲート(否定論理積)

NOT ANDゲート、つまり入力値が全て「1」だったら「0」、それ以外は「0」を出力する。

AND(論理積)の記号の頭に◯がついた記号となる。

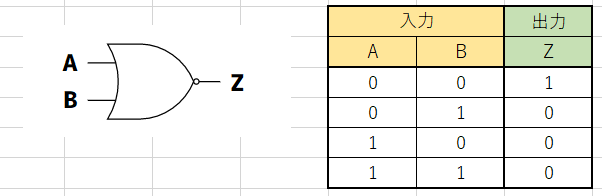

NOR(否定論理和)

NOT ORゲート、つまりすべての入力値が「0」のとき「1」を出力する。

OR(論理和)の記号の頭に◯がついた記号となる。

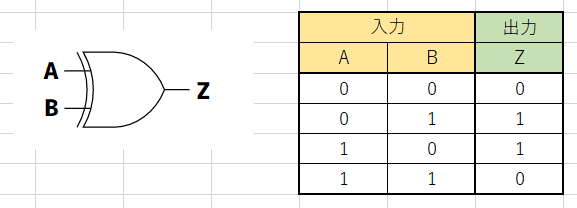

XORゲート(排他的論理和)

eXclusive(排他的な) ORの略称。排他とは、部外者を排斥して退けるという意味。

つまり、

入力値が異なったときに「1」が出力される。

例として、Aに「0」、Bに「1」が入力されているときと、Aに「1」、Bに「0」が入力されているときに「1」が出力される。

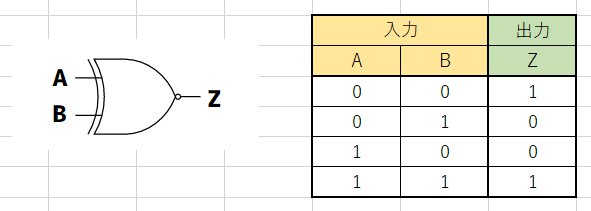

XNORゲート(排他的否定論理和)

eXclusive(排他的な) NOT ORの略称。

XNORゲートは一致回路ともいわれ入力値が同じときに「1」が出力される。

例として、AとBの両方が「0」のときと、AとBの両方が「1」のときに「1」が出力されます。

加算回路

加算は論理演算でなく算術演算だが、それを行う回路は論理ゲートの組合せで構築できる。

算術演算は、数値を演算します。 論理演算は、真偽値を演算します。

加算には半加算と全加算がある。

| 半加算 | 1ビット同士の加算を行い、結果と桁上がりを出力する |

| 全加算 | 1ビット同士の加算に、「下位からの桁上り」を加算し、結果と桁上がりを出力する |

下の2問を解くと仕組みがわかると思うので実際に解いてみてほしい

フリップフロップ回路

記憶回路と同期回路を搭載した論理回路。

入力信号のみならず、過去に入力された信号によって出力を決定する。