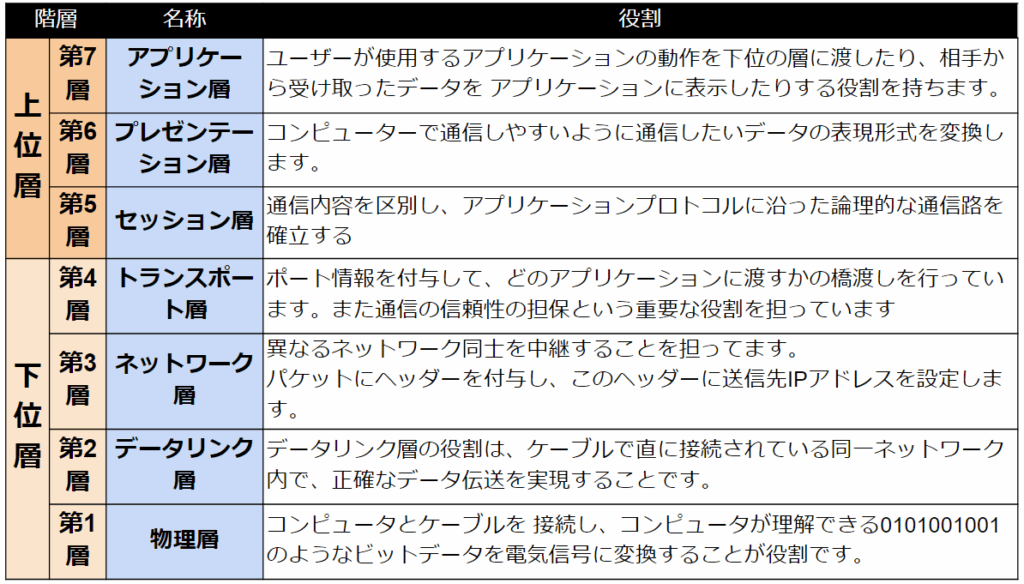

OSI基本参照モデル

OSI参照モデルとは、コンピューターが通信するために利用するネットワークの機能を7つの階層(Layer:レイヤー)に分類して、整理したモデルです。OSI参照モデルでは、階層ごとに通信プロトコル(通信規約)が定義されています。

プロトコルとは、コンピューター同士でデータをやりとりするために定められた約束事、規則です。具体的には、データの形式やパケットの構成、エラーが生じたときの対処方法などが取り決められています。

OSI参照モデルの「OSI」は、「Open Systems Interconnection」の頭文字をとったものです。もともとOSIは、当時乱立していた通信プロトコルの標準化を目指して、国際標準化機構(ISO)によって1977年から1984年にかけて策定が進められたモデルが、「OSI参照モデル」であり、1977年にISOによって策定されています。

このOSI参照モデルが策定された背景には、異なるコンピューターの機種間でのデータ通信を実現するために、ネットワークの役割を明確に定義する必要性があり生まれました。

第1層 物理層

物理層(L1)はケーブルやコネクターにて接続される。そのため、ハードウェアのコネクターの形状やピン数といった物理的な接続の規定をプロトコルとして定めている。代表的なものとして、第2層でも挙げたイーサネットの物理層を規定する、IEEE 802.3などがある。

第2層 データリンク層

データリンク層(L2)は、直接的に接続された機器同士の通信を実現する。

代表的なプロトコルとして、イーサネットやPPP、HDLC、アークネットなどがある。

第3層 ネットワーク層

ネットワーク層(L3)は、ネットワークにおける通信経路の選択(ルーティング)や中継を行う。

代表的なプロトコルとして、IP、ARPなどがある。

第4層 トランスポート層

トランスポート層(L4)は、通信の品質をコントロールする層であり、信頼性重視やリアルタイム性重視など、用途に応じてプロトコルを使い分けることができる。

代表的なプロトコルとしては、TCPやUDPなどがある。

第5層 セッション層

セッション層(L5)は、通信プログラム間の開始から終了までの一連の手順(セッション)を定義するもので、例えば接続が途切れた場合、接続の回復を試みる際の手順などが含まれる。

代表的なプロトコルとして、SSL/TLSなどがある。

第6層 プレゼンテーション層

プレゼンテーション層(L6)は、データの表現形式を定義するもので、例えば文字コードの変換などが含まれる。

代表的なプロトコルとして、メールの送受信で用いられるSMTPやPOP3、IMAPなどが挙げられる。

第7層 アプリケーション層

アプリケーション層(L7)は、ユーザーが操作するアプリケーションが提供する具体的な機能についての仕様や通信手順を定めたものである。

代表的なプロトコルとしてはHTTP/HTTPSやFTP、Telnetなどがある。

TCP/IP

OSI基本参照モデルは、機能を分割したモデル(例)に過ぎず、実際のプロトコルを規定したものではありません。実際のプロトコルとしては、インターネットなどで用いられるTCP/IPが代表的なプロトコルです。

TCP/IPは4階層から構成されます。

ヘッダ

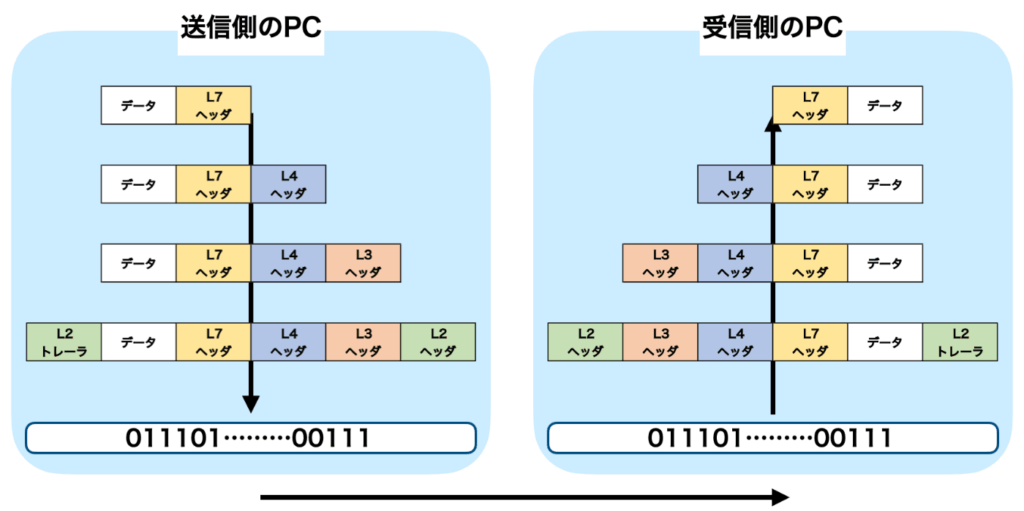

プロトコルが規定された機能を実現するためには、通信情報が必要です。たとえば、データリンク層では隣接ノードはどれなのか、ネットワーク層では宛先エンドノードがどれなのかという情報が必要になります。また、誤りを検出する場合は、誤り符号が必要です。

この制御情報は、各プロトコルがデータにヘッダとして付加します。これをカプセル化(逆は非カプセル化)といいます。

次の図は、カプセル化と非カプセル化の通信イメージになります。